Las alergias respiratorias representan uno de los problemas de salud pública más extendidos en sociedades industrializadas. Gatos, ácaros del polvo, moho, pólenes y otros agentes generan proteínas que, una vez en suspensión en el aire, desencadenan reacciones inmunológicas inmediatas: ojos enrojecidos, picor, dificultad para respirar y, en casos crónicos, desarrollo de asma.

A diferencia de virus o bacterias, que pueden ser inactivados mediante procesos de desinfección química o germicida, los alérgenos no son seres vivos: son proteínas estructurales cuya persistencia en interiores puede prolongarse meses, incluso después de que la fuente desaparezca. El simple acto de sacudir una alfombra puede liberar partículas acumuladas años atrás, capaces aún de inducir respuestas inmunes.

Frente a esta complejidad, un equipo de investigadores de la Universidad de Colorado Boulder ha presentado en ACS ES&T Air un avance que podría transformar la forma en la que entendemos el control ambiental: el uso de luz ultravioleta lejana (222 nm) para modificar la estructura de los alérgenos y reducir su reconocimiento inmunológico.

“Hemos comprobado que podemos utilizar un tratamiento pasivo de luz ultravioleta, generalmente seguro, para inactivar rápidamente los alérgenos en el aire. Creemos que esta podría ser una herramienta eficaz para ayudar a las personas a combatir los alérgenos en sus hogares, escuelas u otros lugares donde tienden a acumularse en interiores”, señala la autora del estudio, Tess Eidem, investigadora asociada sénior en el Departamento de Ingeniería Civil, Ambiental y Arquitectónica.

El problema de los alérgenos persistentes

Un caso paradigmático de alérgenos persistentes es el del Fel d1, la principal proteína alergénica de los gatos. Se genera en la saliva y se transfiere al pelo y a la piel. Cuando el animal se acicala, esas partículas terminan convertidas en diminutas escamas de caspa flotando en el aire. El sistema inmune humano detecta la estructura molecular del Fel d1 y genera anticuerpos específicos, iniciando la cascada alérgica.

Lo mismo ocurre con proteínas de ácaros, mohos y pólenes. Son moléculas estables, resistentes, y su eliminación física requiere métodos de mantenimiento constantes: aspiración profunda, lavado de textiles, filtración HEPA, control de humedad ambiental o incluso reformas arquitectónicas (retirada de alfombras, sellado de grietas). Todo ello resulta costoso, poco práctico y, en muchos casos, insuficiente.

El equipo de la Universidad de Colorado propuso un enfoque radicalmente distinto: cambiar la forma del alérgeno sin necesidad de retirarlo físicamente. En términos bioquímicos, se trata de una desnaturalización fotónica.

Utilización de luz ultravioleta germicida de 222 nm

El uso de radiación ultravioleta para inactivar microorganismos es una técnica probada desde hace décadas. La llamada UV-C convencional (254 nm) es muy eficaz en la ruptura de enlaces de ADN y ARN, lo que impide la replicación de virus y bacterias. Durante la pandemia de COVID-19, estas tecnologías vivieron un auge, especialmente en aplicaciones hospitalarias y de transporte.

Sin embargo, la UV-C tradicional es peligrosa para seres humanos: causa daños en piel y córnea, además de inducir envejecimiento prematuro y riesgo de cáncer cutáneo. Por eso, su aplicación se restringe a entornos desocupados o requiere estrictas medidas de protección.

Aquí entra en escena la luz ultravioleta lejana (far-UVC), en torno a los 222 nanómetros. Esta longitud de onda presenta dos ventajas fundamentales:

- Baja penetración en tejidos humanos: no atraviesa más allá de la capa córnea de la piel ni la película lagrimal de los ojos.

- Alta efectividad biológica: conserva capacidad para alterar estructuras moleculares de microorganismos y proteínas superficiales.

Esto convierte a la UV222 en una candidata ideal para aplicaciones en espacios ocupados, aunque todavía se investigan sus posibles efectos secundarios, como la generación de pequeñas cantidades de ozono.

Experimento realizado y resultados obtenidos

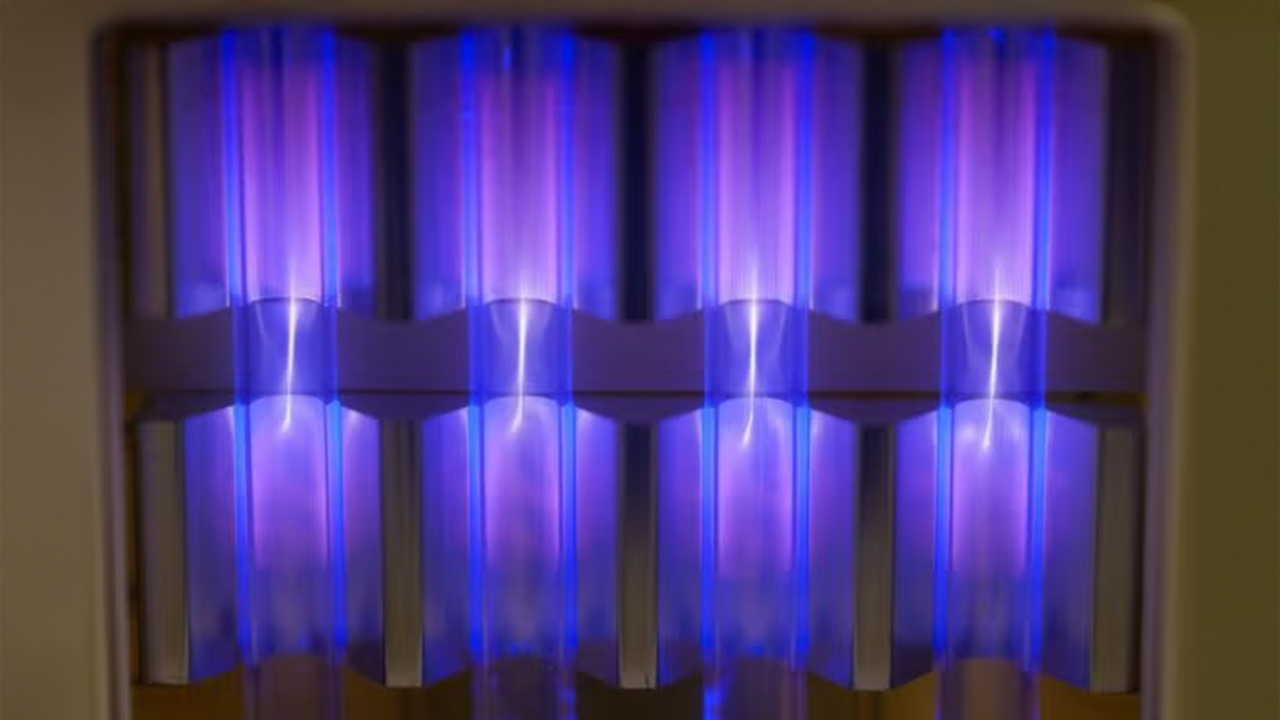

El equipo liderado por Tess Eidem y Mark Hernandez diseñó un experimento en una cámara sellada de aproximadamente 10 m³. Allí introdujeron aerosoles microscópicos de alérgenos de ácaros, caspa de animales, moho y polen. Posteriormente instalaron cuatro lámparas UV222 de tamaño compacto, distribuidas en techo y suelo.

La metodología incluyó un muestreo periódico del aire en intervalos de 10 minutos. Las muestras tratadas fueron comparadas con controles no irradiados. La clave del análisis no era cuantificar simplemente la presencia de proteínas, sino evaluar su capacidad de reconocimiento inmunológico. Es decir, se midió si los anticuerpos seguían uniéndose con la misma intensidad a las proteínas tras el tratamiento lumínico.

Los resultados fueron claros:

- Tras 30 minutos de exposición, la capacidad de reconocimiento inmunológico de los alérgenos se redujo en promedio un 20–25%.

- El efecto fue rápido y consistente frente a distintos tipos de proteínas alergénicas.

- La reducción obtenida es comparable a meses de limpieza intensiva y control ambiental.

En otras palabras, una intervención pasiva y sin contacto físico logró disminuir la reactividad alérgica del aire en un tiempo muy corto.

¿Un dispositivo portátil para combatir las alergias?

Las lámparas UV222 ya se encuentran disponibles en el mercado, principalmente destinadas a aplicaciones industriales de carácter antimicrobiano. Sin embargo, la investigadora Tess Eidem imagina un futuro en el que estas tecnologías evolucionen hacia versiones portátiles, capaces de activarse fácilmente en situaciones cotidianas: desde la visita a una vivienda con mascotas hasta la limpieza de un sótano polvoriento.

El potencial va más allá del ámbito doméstico. Estos sistemas podrían convertirse en una herramienta de protección eficaz para trabajadores expuestos de forma recurrente a alérgenos, como quienes desempeñan su labor en instalaciones con animales vivos o en invernaderos de cannabis, entornos en los que —según la propia Eidem— las reacciones alérgicas pueden llegar a ser mortales.

La magnitud del problema es innegable: uno de cada tres adultos y niños en Estados Unidos padece algún tipo de alergia, según datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). De ahí que la investigadora confíe en que sus avances, y los que vendrán, ofrezcan un alivio real a millones de personas y, en determinados casos, incluso puedan salvar vidas.

“El asma provoca la muerte de unas diez personas al día en Estados Unidos, y en muchos casos los ataques están desencadenados por alérgenos presentes en el aire”, advierte Eidem. “Desarrollar nuevas estrategias para prevenir esa exposición es absolutamente crucial”.

Puede acceder al paper completo de la investigación a través del siguiente enlace:

https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsestair.5c00080

|

Imagen de portada: Freepik*. *Imagen procedente de bancos de recursos gráficos que no pertenecen a la investigación |