La luz siempre ha sido un factor decisivo en la manera en que habitamos y comprendemos el espacio. En entornos reales, la investigación sobre iluminación ha demostrado, durante décadas, que parámetros como la temperatura de color, la luminancia o la presencia de luz natural influyen directamente en la percepción, el rendimiento, el estado de ánimo, la productividad y hasta los ritmos circadianos. La consolidación del concepto de human-centric lighting (HCL) ha elevado estos conocimientos a una práctica madura, aplicada sistemáticamente al diseño de oficinas, escuelas, viviendas, entornos industriales y centros sanitarios.

Sin embargo, mientras esta evolución se ha producido en el mundo físico, el auge de la realidad virtual, los entornos colaborativos inmersivos, los gemelos digitales y las plataformas del llamado metaverso plantea un desafío nuevo: ¿cómo debe diseñarse la iluminación en espacios que no existen físicamente pero que los usuarios experimentan con la misma intensidad perceptiva que un lugar real?

Un estudio reciente aborda esta cuestión con una profundidad inusual, proponiendo incluso un marco conceptual específico, el Human-Centric Virtual Lighting (HCVL), destinado a adaptar los principios del HCL a la iluminación digital. El planteamiento parte de una intuición cada vez más evidente: aunque la luz virtual no se componga de fotones sino de píxeles, el sistema visual humano la procesa utilizando los mismos mecanismos neuronales que emplea frente a estímulos físicos.

A nivel fisiológico, las células de la retina —bastones, conos y células ganglionares intrínsecamente fotosensibles— reaccionan a patrones de luminancia, color y contraste, independientemente de si proceden de una fuente LED o de una pantalla. A nivel psicológico, el cerebro interpreta esos estímulos en función de asociaciones aprendidas durante toda la vida: la calidez se vincula a intimidad y confort, el blanco frío a actividad y claridad, y la luz natural a bienestar, amplitud y calidad ambiental.

La cuestión clave, por tanto, es si estas asociaciones se transfieren automáticamente a los entornos virtuales. Es decir, si una sala de reuniones renderizada en un entorno 3D produce en el usuario las mismas sensaciones que produciría un espacio físico iluminado de forma equivalente. La investigación que analizamos no solo demuestra que esto ocurre, sino que aporta evidencias sólidas para diseñar iluminación virtual con el mismo rigor que la física y con implicaciones directas para arquitectos digitales, diseñadores de experiencias inmersivas, desarrolladores XR y fabricantes de tecnología lumínica.

Metodología dual para estudiar la luz en mundos virtuales

Para entender cómo la luz virtual influye en la percepción, los autores del estudio plantean un diseño experimental doble. El primer experimento se desarrolla en condiciones reales y no controladas. Los participantes acceden desde sus propios dispositivos —portátiles con resoluciones, brillos y calibraciones dispares— y en espacios cotidianos sin control sobre la luz ambiente. Este enfoque busca capturar la manera en que los usuarios viven realmente los entornos virtuales en su día a día, sin filtros ni artificios. Además, la muestra es amplia y heterogénea, con participantes de veintidós nacionalidades y rangos de edad diversos, lo que aporta un valor añadido: recoge sensibilidades culturales distintas respecto a la iluminación, una variable que la investigación previa ha demostrado como determinante en preferencias de color y niveles de luz.

El segundo experimento reproduce el mismo diseño en un entorno de laboratorio completamente controlado. Todos los participantes utilizan monitores idénticos, calibrados y con la misma resolución, brillo y contraste. La sala tiene iluminación uniforme, sin aportes de luz natural y con temperatura estable. El grupo es demográficamente homogéneo, compuesto por estudiantes universitarios. Esta configuración permite eliminar ruidos externos y delimitar con precisión qué efectos provienen realmente de la iluminación virtual y cuáles son consecuencia de las diferencias tecnológicas o del entorno de visionado.

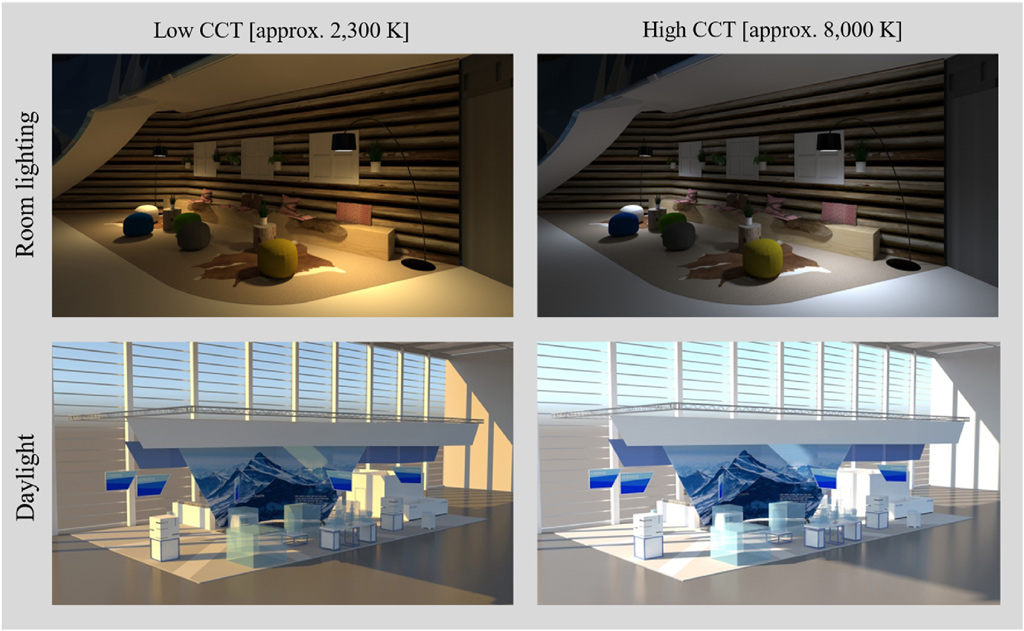

Ambos experimentos utilizan el mismo instrumento de medida: la escala semántica desarrollada por Flynn, un sistema ampliamente empleado en investigación de iluminación física para evaluar nociones como brillo, calidez visual, claridad, estimulación, privacidad, amplitud, belleza o agrado. Las escenas evaluadas consisten en doce imágenes estáticas de stands y salas de reuniones virtuales renderizadas bajo cuatro condiciones distintas: iluminación cálida con luz diurna, iluminación fría con luz diurna, iluminación cálida sin luz natural, e iluminación fría sin luz natural.

Con este diseño, los investigadores pueden aislar los efectos de la temperatura de color y de la simulación de luz natural, dos variables clave en la percepción del espacio.

Resultados: la luz virtual se comporta como la física… con matices

Los resultados de ambos experimentos convergen en una idea fundamental: la luz virtual activa en el usuario las mismas asociaciones perceptivas que la luz física. Las escenas iluminadas con temperaturas de color cálidas se perciben como más relajantes, más agradables y más acogedoras. Frente a ellas, las escenas con iluminación fría se entienden como más amplias, estimulantes y orientadas a la actividad. Estas impresiones son consistentes con décadas de investigación en iluminación real y refuerzan la idea de que las personas aplican sus aprendizajes visuales previos incluso al encontrarse en espacios digitales.

La simulación de luz diurna aporta efectos aún más contundentes. En ambos experimentos, las escenas con luz natural se consideran más brillantes, más claras, más bellas y más espaciosas que las iluminadas solo con luz de sala. La luz diurna virtual no solo se percibe como un signo de calidad ambiental, sino que genera preferencia explícita cuando se pregunta a los participantes por su iluminación ideal en entornos digitales. Este hallazgo tiene una relevancia especial para diseñadores de experiencias XR: del mismo modo que la luz natural es un atributo valioso en arquitectura real, también lo es en su equivalente virtual.

Ahora bien, los resultados no son idénticos en los dos entornos experimentales, y estas diferencias son especialmente reveladoras. En el estudio realizado con dispositivos propios, la heterogeneidad tecnológica —distintos brillos, contrastes, gamas de color y tamaños de pantalla— genera variaciones significativas en la percepción de brillo, claridad y deslumbramiento. Esto sugiere que en diseño virtual la percepción final no depende únicamente del entorno renderizado, sino también del dispositivo a través del cual se visualiza. En el laboratorio, en cambio, la uniformidad tecnológica reduce estas divergencias y permite detectar efectos más limpios y consistentes, como una mayor asociación entre luz cálida y privacidad, o entre luz fría y estimulación.

Las diferencias culturales también emergen como un factor relevante. En el estudio no controlado, participantes de distintos países interpretan de forma desigual atributos como la privacidad o la calidez, reflejando patrones luminosos propios de sus contextos. En algunas culturas asiáticas, por ejemplo, la luz blanca fría se emplea habitualmente en entornos domésticos, mientras que en Europa ese mismo tipo de luz se asocia a oficinas o espacios públicos. Estas sensibilidades se trasladan al juicio de los entornos virtuales y constituyen un recordatorio importante: un diseño de iluminación virtual verdaderamente centrado en el usuario debe incorporar dimensiones culturales y expectativas locales.

El estudio también presenta limitaciones que señalan futuras líneas de investigación. Como las escenas analizadas eran estáticas, no queda claro cómo el movimiento o la navegación en un espacio virtual podrían alterar la percepción luminosa. Tampoco se midieron respuestas fisiológicas objetivas, por lo que aún no puede afirmarse con certeza en qué medida la luz virtual reproduce los efectos no visuales de la iluminación física, como la alerta o el estado de ánimo. Además, el uso de escalas subjetivas, sin definiciones detalladas de los términos evaluados, puede limitar la comparabilidad entre estudios.

De cara al futuro, los autores recomiendan explorar el impacto cultural en la evaluación de la luz virtual, investigar cómo los dispositivos inmersivos como visores VR modulan la experiencia luminosa y analizar la respuesta a iluminación dinámica, incluyendo ciclos circadianos simulados o cambios ambientales. También sugieren combinar medidas subjetivas con técnicas objetivas —como EEG, HRV, conductancia o eye-tracking— para evaluar de manera más precisa los efectos cognitivos y emocionales de la luz digital. Finalmente, abogan por experimentar diseños experimentales que comparen directamente iluminación física y virtual para determinar con mayor precisión hasta qué punto ambas pueden provocar respuestas equivalentes.

En conjunto, el estudio demuestra que la iluminación virtual no es un mero aspecto estético, sino un componente clave de la experiencia inmersiva con efectos perceptivos y posiblemente fisiológicos semejantes a los de la iluminación física, lo que subraya la necesidad de desarrollar metodologías y criterios específicos para un diseño lumínico verdaderamente centrado en el usuario dentro de entornos digitales.

Puede acceder al paper completo de la investigación a través del siguiente enlace:

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0003687025001371

|

Fuente de imágenes: Freepik*. *Imágenes procedentes de bancos de recursos gráficos que no pertenecen a la investigación. |