La conservación del patrimonio pictórico siempre ha estado íntimamente ligada a la comprensión de cómo la luz, la humedad y los materiales interactúan entre sí. Pero hay pigmentos cuya complejidad química los convierte en verdaderos laboratorios vivos dentro de cada cuadro. Entre ellos destaca el verde esmeralda, un compuesto sintético de arseniato de cobre que sedujo a artistas como Monet, Cézanne, Van Gogh, Munch o Delaunay por su intensidad vibrante y su capacidad para iluminar paisajes, retratos o escenas urbanas con una energía inédita en su época. Aquella revolución cromática, nacida en plena efervescencia industrial del siglo XIX, venía sin embargo acompañada de un problema silencioso: su inestabilidad.

Más de un siglo después, un equipo internacional de científicos ha conseguido explicar con precisión qué factores ambientales desencadenan su degradación y, sobre todo, cuáles son las rutas químicas que acaban apagando su brillo original. Los resultados, publicados en Science Advances, aportan una comprensión inédita del comportamiento del pigmento frente a la luz y la humedad y proporcionan nuevas herramientas para que museos y conservadores puedan monitorizar el deterioro con mayor rigor.

El pigmento que fascinó a los maestro

El verde esmeralda, conocido químicamente como arseniato de cobre hidratado, fue uno de los pigmentos sintéticos más celebrados del siglo XIX. Su difusión coincidió con un cambio de paradigma en la industria química europea, que pasó de pigmentos naturales costosos e irregulares a compuestos artificiales de alta intensidad cromática y producción estable. La irrupción del verde esmeralda permitió una paleta mucho más audaz y luminosa, perfecta para explorar paisajes vibrantes y escenas urbanas modernas.

Sin embargo, desde sus primeros usos se observaron señales inquietantes. Artistas y restauradores detectaron que, en determinadas condiciones, el verde se transformaba: aparecían zonas blanquecinas, cambios de matiz hacia tonos pardos, desprendimientos y alteraciones superficiales. También se identificaron problemas asociados a su toxicidad, pues el pigmento podía liberar compuestos arsenicales volátiles.

La investigación científica en el siglo XX avanzó lo suficiente como para demostrar que el pigmento era químicamente inestable, pero sin descifrar por completo sus causas exactas. Los estudios sugerían que la humedad favorecía fenómenos de disolución parcial y reprecipitación, mientras que la luz podía inducir oxidaciones fotoquímicas que alteraban el estado de valencia del arsénico. Aun así, la evidencia era fragmentaria y las observaciones, principalmente macroscópicas.

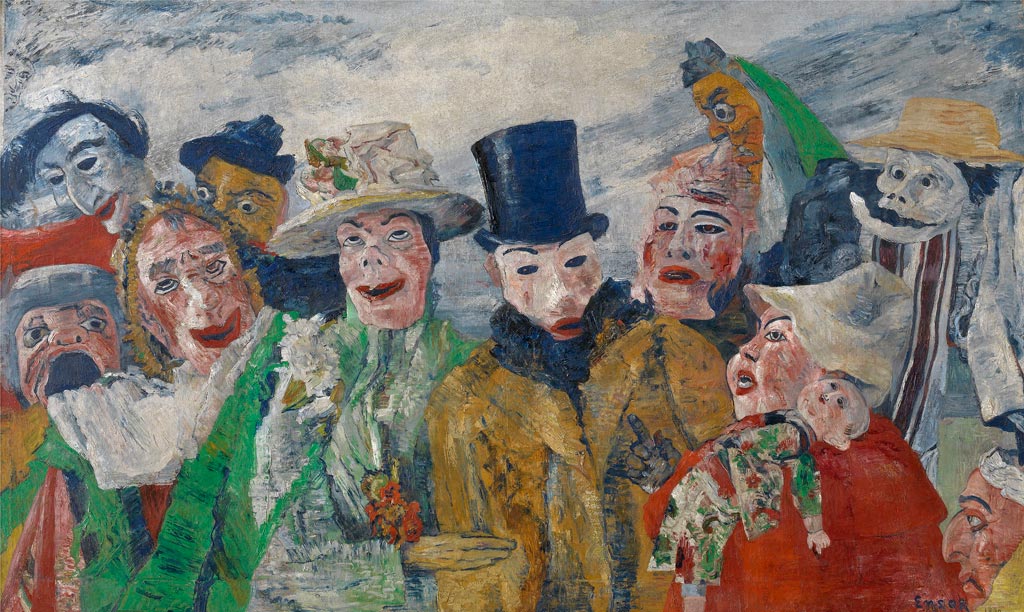

El nuevo estudio va más allá. Su fuerza reside en que aborda el problema desde múltiples escalas, combinando análisis no invasivos, experimentación en laboratorio, técnicas de fotografía hiperespectral, microtomografías y el examen directo de obras maestras, como The Intrigue (1890), de James Ensor, conservada en el Museo Real de Bellas Artes de Amberes. Esta obra se convirtió en el caso de estudio central no solo por la presencia significativa de verde esmeralda en su composición, sino porque mostraba signos de degradación compatibles con los procesos descritos históricamente.

Luz frente a humedad: dos rutas químicas que transforman el pigmento

Las preguntas que motivaban el estudio eran claras: ¿qué factor ambiental desencadena la degradación del verde esmeralda? ¿Actúan luz y humedad de forma independiente o sinérgica? ¿Hasta qué punto los mecanismos observados en laboratorio explican lo que ocurre en obras reales?

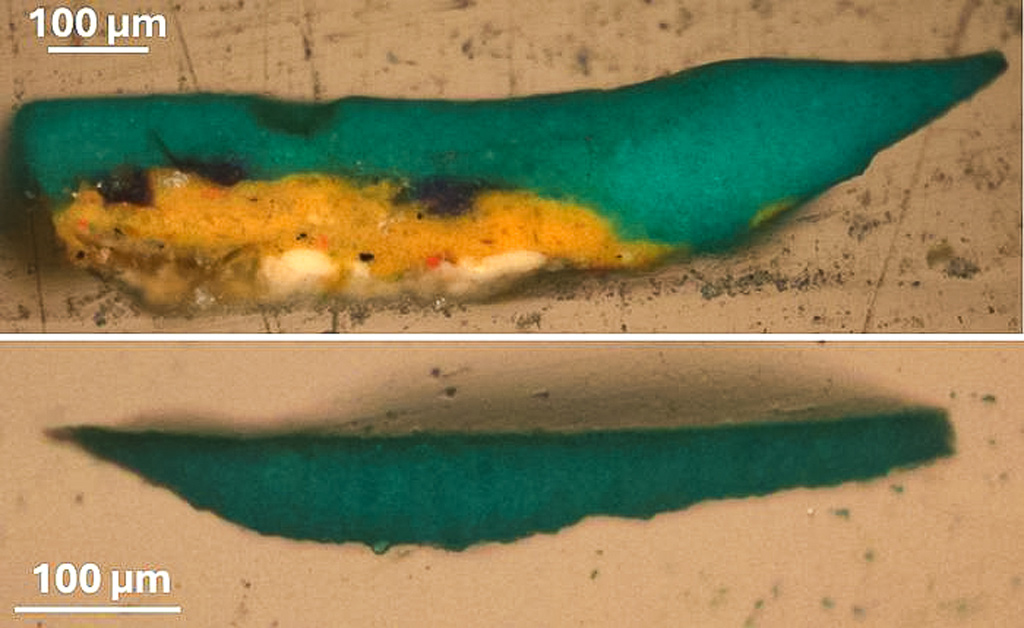

Para responderlas, los investigadores prepararon maquetas de pintura formuladas específicamente para reproducir la composición del pigmento utilizado por Ensor. Estas maquetas se sometieron a envejecimiento controlado bajo dos condiciones diferentes: alta humedad relativa y exposición prolongada a luz visible y UV de baja intensidad. Los resultados obtenidos en estas imitaciones se compararon con las muestras reales del cuadro, lo que permitió identificar qué procesos se correspondían con observaciones en obra.

La ruta asociada a la humedad fue relativamente clara. En ambientes húmedos, el arseniato de cobre tiende a transformarse en arsenolita (As₂O₃), un compuesto blanco, quebradizo y de baja estabilidad mecánica. La formación de arsenolita da lugar a zonas frágiles, propensas a la descamación y a la aparición de microfisuras. Estas alteraciones explican algunos casos de desprendimientos detectados en obras que han estado expuestas durante décadas a condiciones de humedad excesiva o fluctuante.

El comportamiento bajo luz, sin embargo, resultó aún más relevante. La exposición lumínica desencadena un proceso de foto-oxidación, en el que el arsénico trivalente del pigmento (As³⁺) evoluciona hacia formas pentavalentes (As⁵⁺). Esta reacción produce la formación de compuestos arsenicales que precipitan como una delgada capa blanquecina en superficie, responsable de la pérdida de saturación y del aspecto “empolvado” observado en múltiples obras.

Lo significativo es que este proceso fotoquímico puede producirse incluso en condiciones de humedad controlada. Y, lo que es más revelador, los patrones identificados en las maquetas envejecidas por luz coincidían de forma casi exacta con los detectados en las muestras de The Intrigue. Esta correspondencia confirma que, al menos para esta obra concreta, la luz es el agente primario y más determinante en la degradación del verde esmeralda.

Este hallazgo tiene profundas implicaciones. Durante años, muchos conservadores se centraron en controlar la humedad relativa para evitar la degradación del pigmento. Aunque ese factor sigue siendo importante, la investigación demuestra que el papel de la luz es decisivo. Incluso exposiciones moderadas pueden activar procesos de oxidación lenta que, a largo plazo, modifican la química del pigmento.

Hacia una nueva estrategia de conservación

Uno de los aportes más relevantes del estudio no reside únicamente en la identificación de las rutas químicas de degradación, sino en la propuesta de nuevas estrategias de monitorización y conservación. Los investigadores demostraron que los cambios visibles —pérdida de saturación, aparición de zonas opacas o blanquecinas— no son suficientes para detectar el deterioro en etapas tempranas. Antes de que el daño sea evidente a simple vista, ya se han producido transformaciones químicas que pueden comprometer la estabilidad futura del pigmento.

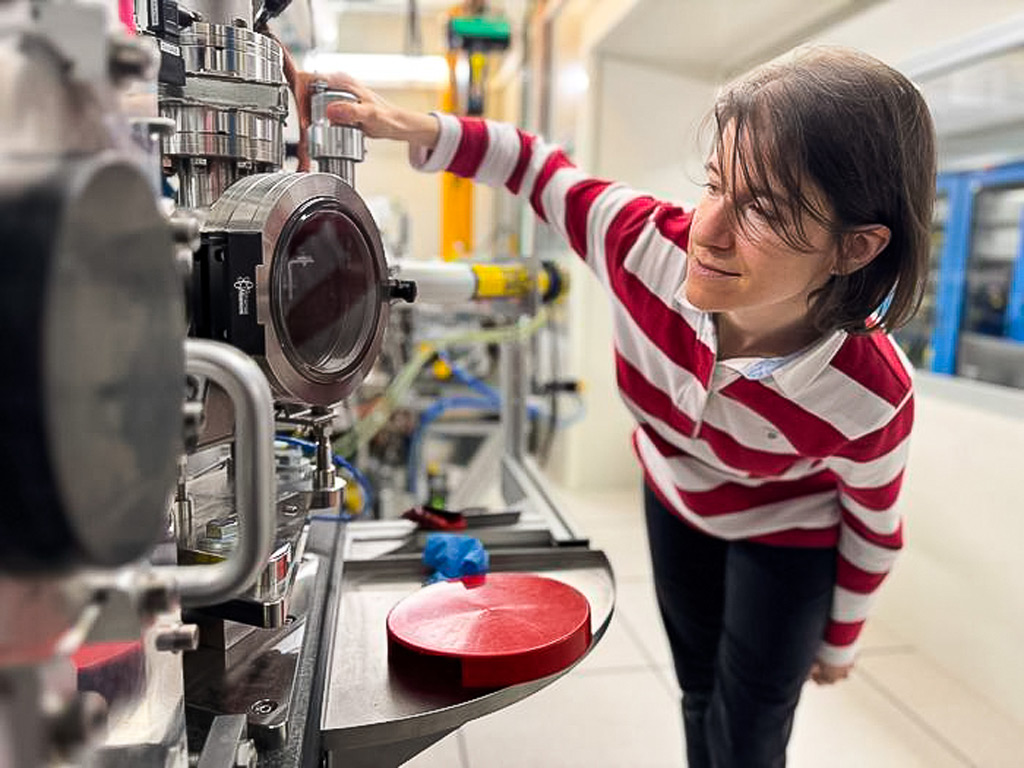

Aquí es donde entra en juego una herramienta cada vez más utilizada en conservación: la espectroscopía infrarroja de reflexión externa (ER-IR). Esta técnica, que no requiere contacto directo con la obra ni extracción de material, es excepcionalmente sensible a los compuestos arsenicales pentavalentes generados por la foto-oxidación. Su aplicación permite identificar zonas alteradas en la superficie de las pinturas incluso cuando no existe aún un deterioro visible. Además, facilita la elaboración de mapas de estado de conservación que ayudan a decidir si es necesario llevar a cabo análisis más invasivos o intervenciones específicas.

En conjunto, la discusión científica deja claro que el envejecimiento del verde esmeralda no es un fenómeno azaroso, sino un proceso químico bien definido que responde a parámetros ambientales específicos. La luz emerge como el factor determinante en muchas obras, y la identificación temprana de los productos de oxidación se convierte en una herramienta indispensable para garantizar su conservación. Por tanto, comprender la ciencia detrás de estos procesos deja de ser un ejercicio académico para convertirse en la base de una estrategia de conservación verdaderamente eficaz.

Puede acceder al paper completo de la investigación a través del siguiente enlace:

https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.ady1807

Imagen de portada: La intriga de James Enserio (1890). Créditos: Museo Real de Bellas Artes de Amberes, KMSKA).